「なんでこの子は三毛猫なの?」「兄弟なのに、なんでこんなに模様が違うの?」

猫の色や柄には様々なものがありますが、ふとそんな疑問が湧いてきます。実は猫の毛色や柄は、遺伝によってかなり緻密に決められているんです。

この記事では、「猫の毛色や柄はどのようにして決まるのか?」という遺伝の不思議に迫ります。

オスの三毛猫が珍しい理由や、兄弟猫なのに見た目が違う理由など、知れば知るほど奥深い“猫の模様の世界”をわかりやすく解説していきます。

猫の毛色と柄は「遺伝子」で決まる

猫の毛色や柄は、生まれつき決まっていて、すべて「遺伝子」が関係しています。同一の種の中でこれだけたくさんの色や柄があるのは動物の中でも珍しいこと。

猫の体を形づくる設計図である「DNA」の中には、毛の色や模様を決める遺伝子がいくつも存在します。

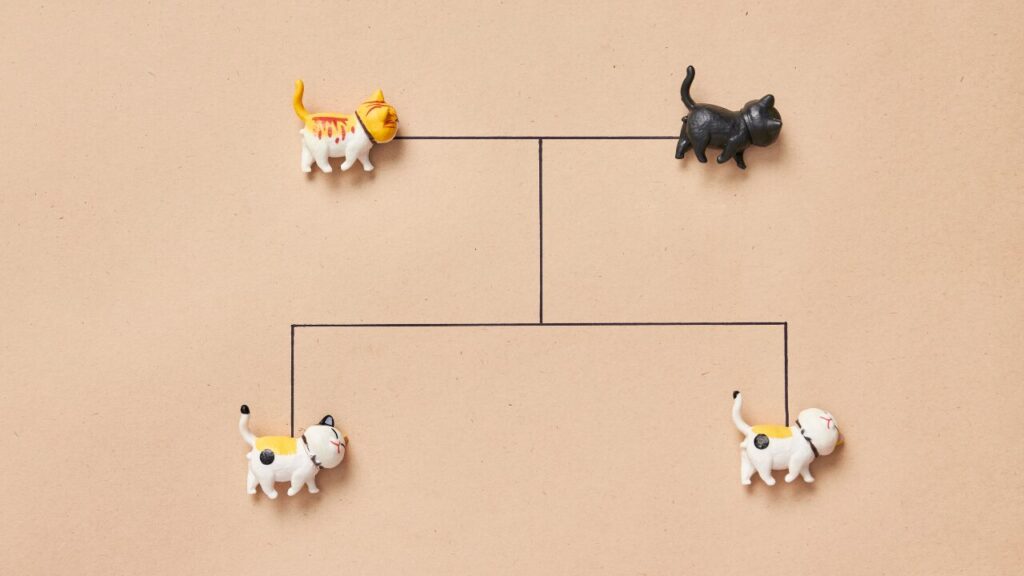

例えば、茶トラになるか黒になるかは、「オレンジ色にするかどうか」を司る遺伝子の働きによって決まり、同じ親から生まれた猫でも模様の出方が違います。

猫の柄はすべて偶然の産物ではなく、「遺伝子の組み合わせ」というロジックに基づいて現れているのです。

猫の代表的な色・柄と遺伝の関係

猫の代表的な柄には以下のようなものがあります。

- しま模様

- 単色

- 2色、3色

しま模様の猫は、色によって「キジトラ」「茶トラ」「サバトラ」に分かれます。

単色の猫は「白」「黒」「グレー」が多く、たまに「赤茶色」や「濃いチョコレート色」「クリーム色に」なることも。

また、すべての毛色の中で最も上位の顕性遺伝子は「白」の遺伝子(W)です。両親から受け継いだ遺伝子の中に一つでも「W」があると白猫になります。

そして、色を決める遺伝子はX染色体にあり、メス(XX)とオス(XY)で、オス猫は1本しかXを持っていないため、三毛やサビ柄は基本的にメスにしか現れません。

毛色が2色以上の猫には、色のつき方にも法則があります。四足でたった状態で、上から色を垂らしたように頭や背中の方から濃い色がつくのです。

柄の種類にはそれぞれ「遺伝の理由」があると知ると、猫を見る目がちょっと変わってくるかもしれません。

オスの三毛猫が「超レア」な理由

オスの三毛猫は、非常に珍しく、“幻の存在”と呼ばれることもあります。

通常、三毛猫は「2本のX染色体」からそれぞれ違う色を引き継ぐことで成り立ちます。しかし、オスは通常「XY」の染色体構成のため、三毛のような複雑な柄になりません。

ごくまれに「XXY」という特別な染色体を持つ三毛猫のオスが生まれますが、その確率は3万匹に1匹程度と言われています。

希少性の高さから、オスの三毛猫は古くから縁起物とされ、とくに漁師の間では大漁や航海の安全を祈るお守りとして大切にされてきました。

その珍しさゆえに高値で取引されることもありますが、染色体異常による影響で生殖能力を持たない場合や、体が弱い傾向があることも知られています。

オスの三毛猫は、ただ珍しいだけでなく、歴史や文化、信仰とも深く結びついた“特別な猫”なのです。

まとめ|猫の模様は“偶然と奇跡”の産物

猫の模様は、遺伝子が生み出す偶然のアート。その1匹に出会えたこと自体が奇跡です。

何万通りもの遺伝子の組み合わせ、そこに性別や染色体の条件が重なって、今目の前の猫の姿が生まれているからです。

世界に同じ模様の猫は二匹といないと言われるほど、猫の毛色はバリエーション豊かで奥が深い。

日々の生活の中で「この柄はどうしてこうなったのかな?」と想像するだけでも楽しくなります。

猫の模様に隠された遺伝のドラマ。知ることで、あなたの愛猫への愛情も、きっともっと深まりますよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45323894.40f1b207.45323895.78d5e503/?me_id=1340415&item_id=10002019&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff402206-munakata%2Fcabinet%2Ftekuteku%2F1710215120111.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/496f38b0.0cc98d8e.496f38b1.38b98601/?me_id=1376332&item_id=10000675&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff012084-kitami%2Fcabinet%2F144%2F144-0001_sku.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)